原油,稻草可能沉没

岳鹏(投资咨询号Z0000956)

核心观点:

中国的战略储备、美国的页岩油开采成本、以及OPEC的真实能源产量,表面上看是不透明的,甚至有误导作用,然而,通过深度挖掘数据和价格反馈,投资者能够找到符合逻辑的投资确定性,如美国的页岩油开采成本仍会继续下移、中国的战略吸储可能放缓并由其引发较大的价格反馈。

2017年5月25日,就在OPEC延长减产协议达成当天,国际油价重挫予以反馈,截至目前来看,5月底的油价走势几乎重蹈了5月初的情景,运用“历史重演”法的投资者会有不错的收益。毕竟,5月底6月初时间点对应的基本面与5月初是如此类同,特别是对中国需求的担忧没有改变。下文将从供需角度对价格具体分析:

原油价格对中国需求的反馈正在形成拐点

5月初的油价下跌,从需求角度解释,更多体现了投资者对于中国宏观经济的担忧,尤其是对商业银行缩表可能引发经济放缓的担忧。然而,随着时间的发展,市场对中国需求的担忧从宏观层面,进入真实的需求层面,如越来越多的顶级投行加入到质疑中国战略储备进度的队伍,2015年年中、2016年年中摩根大通就曾连续两次指出中国原油战略储备库接近饱和,事实证明担忧过早了。然而,尽管中国政府对战略储备数据严格保密,但中国战略储备库越来越接近饱和是确定的,按照每天进库50万桶计算,一年时间足以增加储备1.8亿桶,按每天进库30万桶计算,一年时间也足以增加储备1.08亿桶。加之上海国际能源交易中心推动人民币计价的原油期货上市,侧面也反映中国拥有了足够的原油现货库存,不管是战略的还是商业的。

据BP公司的统计数据,2016年全球原油需求增长160万桶/天,中国贡献了其中的40万桶,仍是全球最大的增长极。不过,中国正在经历能源密集型经济体的转型,2016年柴油消费出现近10年来的首次下降,就足以提供印证。此外,根据笔者的跟踪,中国已经完成了三期战略储备中的前两期,也就是说剩余吸储动力减小越来越确定。同时,从笔者建立的模型观察,市场尚未对中国可能出现的战略吸储放缓进行充分发酵,原油期货价格对中国战略储备这一要素的反馈拐点可能正在形成,这意味未来若中国原油进口数据良好,价格反映平平;一旦进口数据不符合预期,价格很可能出现大幅下跌。

美国页岩油技术创新 & OPEC国家非原油液态能源产量创新高

2017年以来,尽管OPEC严格执行减产,但库存的下降却充满不确定性,如6月7日美国原油库存上升出乎投资者预期导致油价大跌。相比,美国的页岩油开采技术进步更为确定,体现在远端期货价格已发生较大幅度的下跌。远端价格是原油定价的锚,可以拉下主力期货合约价格,正如过去半年市场所发生的情形,价格总体是偏弱的。

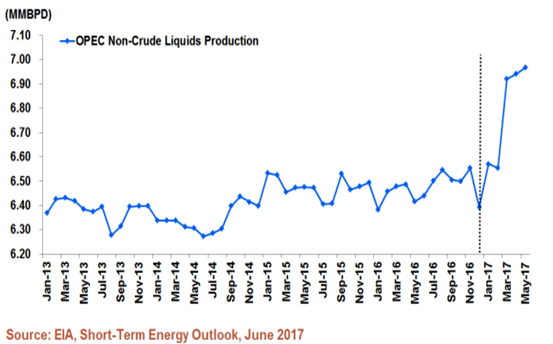

美国页岩油拥有着对油价的定价权,而OPEC的举措也非常重要。不过,笔者在此提醒投资者注意的是,尽管该组织严格对原油进行减产,但非原油液态能源的产量却在创新高(如图所示),其中大部分液态能源是天然气凝析液(NGLs),可分离出乙烷、丙烷、丁烷等化学成分,其中乙烷就是乙烯的原料。所以,从化学功效上这些液态能源能部分替代原油,如通过乙烷替代石脑油作为裂解材料。这些液态能源产量的增加能对冲原油产量下降的影响力,不该为投资者忽视。2017年以来,OPEC国家的非石油液态能源日产量增加了58万桶,几乎对冲了原油减产额度的一半。